2016年6月17日 星期五

55【槍炮、病菌與鋼鐵】創新是怎麼來的?:數大效應

一種細胞的基因突變的機率為百萬分之一,如果當我們的基本量越多也就是分子越多,可能的機會也就更高。

相對地,要產生出好的創新,並且對社會群體有益的,就來自於社會協作的網絡關係,當愈多社會連結在一起,整體的知識、技術與經驗的交流就愈多元化。從而可以透過不同的角度視野來改善生活。

所以,同一個大陸上的社會,在發展與接納發明方面,各有各的模式。同一個社會在歷史上也有不同的變化。在中世紀時的回教世界,整個技術是領先,並且歡迎創新。他們的識字率比同時期的歐洲社會高得多;他們吸收了古典希臘文明的遺產,許多古希臘典籍我們現在還能讀到,全是因為它們有阿拉伯文譯本的緣故。他們發明或改良了風車、利用潮汐推動的磨盤、三角測量還有三角帆等,在中世紀,技術流動的主流是從回教世界到歐洲,但到了今天,主要從歐洲流向回教國家。

總之,並沒有那個洲所有的社會都保守,或所有的社會都進取、創新。任何一個大洲,在任何時刻,都有保守的社會,也有創新的社會。即使在同一個地區,對於創新的態度與立場,都會隨著時間的變化而變遷。

如果一個社會的創造力是由許多獨立因素決定的,所以哪個理由才是讓社會持續創新的原因,並不重要。

影響創新的理由可能非常多,也有著不同的變數。然而,總結還是有一個脈絡,就是一個地區只要面積夠大,當地社會中必然有一定的比例產生出創新。

創新是怎麼來的?

在所有社會中,大部分的新技術都不是當地發明的,而是從其他社會採借來的。當地發明與採借兩者的相對重要性主要取決於兩個因素:發明特定技術的難易程度,以及該社會與其他社會的接近程度。

某些發明過程中,會獨立發展許多次,並分別在不同的地方,不同的時間點。以難度高的發明例子文字來做分析,觀察任何自然物都不會得到文字的點子。文字指獨立發生過幾次而已;字母可能在世界史上只發明過一次。其他困難的發明,包括水輪、轉磨、齒輪、羅盤,都只發明過一次,在新時代從來沒發明過。

那樣的複雜發明通常是採借來的,因為傳播的速度比在地人自行發明快許多。就如同輪子,大約公元前三千四百年在黑海附近出現輪子,接著在幾個世紀內就已傳遍了歐亞各地。所有早期的輪子都一個樣,人類過了七百萬年沒有輪子的生活,然後在舊世界各地出現一模一樣的輪子,彼此相隔短短幾百年而已,就因為輪子的實用。

所以,一件用途廣泛的發明一旦問世,通常以兩種方式散布到其他社會。一種方式是:其他社會看見了這樣發明,或者聽說了,覺得有用就採用。另一種方式:缺乏該項發明的社會,處於明顯不利的地位,擁有那項發明的社會,有時因此能控制其他社會。發現自己處於不利地位,就會採取行動。

在這世上有許多的工具與認知,是我們還不知道的,但是,當我們所接觸到的人事物愈是廣泛,就愈有機會接觸到最新的訊息,這也就是為什麼,你認識誰很重要當你認識愈多厲害的人,他們所傳達的訊息或新知,往往都是ㄧ般人所無法觸及的,也就是說會讓人有多一種選擇方式,來改善或增進現有生活的認知,就是為什麼創新的條件之一要有好奇心,因為只有好奇心,你才能不斷的增廣自我認知與這世界連結的關係。

2016年6月13日 星期一

54【槍炮、病菌與鋼鐵】制約創新(上):人與人的差距是如何拉開的?

創新是舊事物的積累,還是從憑空創造出來的?人類文明的進展中,我們可以清晰的看出這一脈絡。例如費馬在1637年所寫下的一條算式,花費了兩百多年才得出這一條式子的解,最後是由威爾斯解出證明,但在這段期間,還有許多的人如,格爾德的證明、佛賴提出橢圓曲線,到谷山提出的橢圓曲線模型的關係。這些人一步步地證明積累,最終讓式子得以完整,這就也代表著文明技術的進展,是一層一層的疊加上去的。

我們現在所知的所有知識,都是站在先人們所嘗試、努力論證而得出的知識,在我們看來一般的嘗試,對於一千年前的人來說,就可能是未知,因為沒有這方面的知識,所以要讓對方創新就顯得非常難,就如同站在十層樓跟一百層樓所看到的視野不盡相同,在創新的動能也就不同。

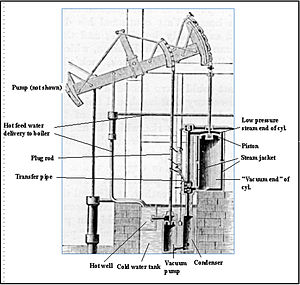

事實上,在過去最有名的現代發明,表面上來看沒有人會對眾所皆知的發明人有疑義,也容易讓我們忽略過去的「先驅」,例如,瓦特在一七六九年發明蒸汽機,在當時會有這想法的產生是在修理一具蒸汽機的時候所產生的,也就是說,那時蒸汽機已經發明了,最初的紐康曼的蒸汽機,是源自於沙佛利的蒸汽機來改良,而他的靈感源自法國巴潘的蒸汽機設計圖,但巴潘的設計圖也不是獨創的產物,他的點子來自於荷蘭科學家海更思和其他人。

所以,追溯發明蒸汽機的先烈,目的不在否定瓦特的成就,他的新設計的確改進了紐康曼蒸汽機(加上獨立的蒸氣凝結器,以及複試汽缸),就像紐康曼改進了沙佛利的蒸汽機一樣。

所有的現代發明,只要有完整的文獻可考,都能發現同樣的發展模式。通常大家承認的發明家,都在前人既有的基礎上改進,而前人在同樣動機的驅使下,已經完成了設計、製作原型、甚至生產出受歡迎的產品。

愛迪生在一八七九年發明了電燈泡,並取得專利。愛迪生所做的,是改進他人的發明。同樣的,萊特兄弟載人的滑翔機,也是在前人的基礎上發展成功的;從利連索發明載人的滑翔機,藍利發明無人動力飛機。惠特尼的札棉機是為了內陸生長的短纖維棉花設計的,可是他不必無中生有,因為長纖維棉花的札棉機,已經發明了千年。

因為這些人大幅改進了既有的發明,因此增加銷路,或因為他們的改進,產品才有商業利益。最後世人接受的新發明,它們的樣子也許是那位公認的發明家決定的。

但我們要討論的問題是:世界史的基本模型,會不會因某天才沒有在某時某地出生而發生有意義的變化?

這答案很明顯,從歷史上從來沒有那樣的人物。所有世人熟悉的著名發明家,既有先驅,也有後繼者。然而,這些人之所以能讓世人所記得,關鍵在於,在社會有能力利用他們產品的時候,他們做出了適當的貢獻。

所以,在現代文明的成就,主要有兩個結論:第一,技術是累積式的,而不是英雄憑空創造的;第二,技術發明了之後,才產生用途的問題;而不是先有需求,才刺激了發明。

我們的祖先,利用自然物,像是石頭、木頭、骨頭、纖維、黏土、皮毛、沙、石、礦石等,它們的形狀、大小、性質、各式各樣的在那些物質中,人們逐漸學會將特殊類型的石頭、木頭來加工,製作成工具。

而發明家就是找到一項新技術的用途後,下一步就是說服社會採用那個技術。新發明是比較大、比較快、比較強而有力的器械,並不能保證它容易讓社會接受。所以才會有無數的新發明沒有人理睬,就是在長期的抵制之後得到社會認可。

接著我們從同一社會對發明的不同態度中,大致可分為四種類型:

第一,就使與既有技術的比較,新技術的相對經濟利益較大。

第二,是社會價值與聲望,因為這因素足以凌駕經濟利益。就像有人會花兩倍的價錢買知名設計師所設計的產品,因為設計師的標誌所代表的社會價值,超過既有產品的價值。

第三,既得利益的相容程度,例如現在所用的鍵盤,是過去為了避免打字太過所設計的,但是現在技術已克服機器上的限制,但鍵盤在既得利益者下一次又一次的封殺更有效率的鍵盤。

第四,新技術的優勢判別,十四世紀時歐洲還沒出現火器,阿拉伯人把火器帶到西班牙,並在一場戰役中用火炮攻擊西班牙人,當時英國人正巧看到,並目睹火炮威力。於是在之後與法國作戰中應用,並擊敗法軍。

在不同的社會,會因為不同的理由,對新奇事物有不同程度的接受。同一件發明,在不同社會中也會有不同的遭遇。

這些因素可能包含了經濟或社會組織的關係,有的涉及到意識形態或是戰爭、中央政府、氣候、資源的不同,呈現出不一的結果。有時是促進技術,有時是妨礙技術。

對於新技術的接受模式,以上所探討的都只是近因,還沒有觸及到遠因。從人類歷史的發展來看,技術是推動人類進步的一大力量,這也可以找尋出這些創新發明的共同特徵。從人類積累創新的過程中,對應到個人層面可以得出三個結論:

首先,你所能被利用的價值,將決定個人價格,當未來大部分工作可被取代後,個人價值的體現就在於是否稀缺,而這個稀缺源於我們對社會的可利用性,當能夠被愈多社會網絡使用,因為需大於供相對提高自身價值。

如同創新的過程,單純創新並不能有價值,還必須要讓社會認同這創新是有價值,跟過去的使用經驗能大幅提升效率更好用的進步。

第二,專注需求只會從好到傑出,專注於創造會成為新領域的開創者。在還沒有汽車的時候,你問人們給它最快的交通工具,人們只會回答你給我一批更快的馬,不會想到汽車這選項,對於創造性的人才來講,除非你能在那個領域成為卓越就是市場中的第一或二名,不然就創造新的領域來發揮。

在創新的過程中定位是很重要的,當我們提到燈泡發明會想到愛迪生,想到蒸汽機發明會是瓦特。這就是定位,如果我們沒有清楚的定位,就會因時間長而迷失方向。而這個定位又可以說是我要解決什麼樣的問題來做改善。

最後是學習,創新是在過往經驗下不斷地疊加,然而,在互聯網的時代下,如果只專注在個人的領域奮鬥,就會出現一種情況,你以為你做出全球獨一無二的產品時,其實在別的地方已經有人做出來還比你早十年的時間。如果不去更新自己的知識、技能,很快就會被你所不知道的人事物淘汰掉。

訂閱:

文章 (Atom)